Emma de Sosa

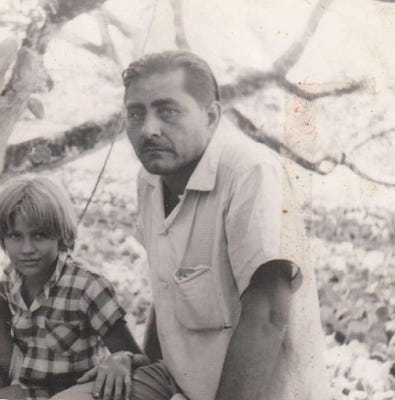

Al sur del país, a la vista del río Choluteca, estaban los Pinel. Rafael o Lito de cariño, doctor en medicina, y su esposa, Elizabeth, contadora pública. Ambos rubios, de serio semblante y ojos como el océano. Un caluroso septiembre, después de 3 días en labor de parto, dieron bienvenida a su primogénita, Emma Amelia. La bebé era observadora, pacífica y hermosa.

“Todos en casa y todos con Dios” era la filosofía familiar. Esta se tradujo a la restricción de amistades. Eran Emma y su imaginación. En un ambiente solemne y serio, anheló compañía.

A la hora de la comida, Rafael narraba escenas quirúrgicas. Tomaba una tortilla y “¡SAAZ!”, la cortaba con un cuchillo. Sobrevaloraba el intelecto y la excelencia, de las cuales él y su familia debían ser el epítome. Razón por la que a sus 4 años, Emma aprendió a leer y a escribir. A los 5 ingresó a la escuela, donde no era la mayor, pero sí la mejor estudiante.

Emma atendió un colegio católico. Por las mañanas, todas las jóvenes sublimemente rezaban: “Padre nuestro que estás en los cielos”, mientras Emma decía: “novio mío que estás en la Salle”. La transfirieron a Tegucigalpa para estudiar inglés de manera intensiva para que ingresara a la Escuela Americana. Pasó de ser la mejor estudiante, a la más confundida por el nuevo idioma. Se creía tan fracasada que estaba a punto de enfermar, y regresó a Choluteca. Posteriormente regresó a Tegucigalpa, interna a otro colegio católico donde se recibió como bachiller.

A los 15 años, sus padres la enviaron a México a estudiar química y farmacobiología, aunque Emma quería ser pintora. Escritora. Artista. Y a pesar de ello, cursó cada clase a la perfección. Emma estaba convencida que su valor dependía de su excelencia. Arribado el último semestre, no atendió a clases, sino que vagó por la ciudad con sus amigos, incluyendo un apuesto doctor del que se enamoró. Al hacer sus exámenes finales, no podía aceptar que fracasaría nuevamente. Se negó a hacerlos. Se negó a terminar la universidad.

Sin título universitario pero cautivada por el doctor hondureño, Emma se casó. Se mudó a Danlí donde trabajó como asistente médico, laboratorista clínica y maestra de secundaria. Y fue ahí, que a los 19 años dio a luz a su primera hija.

La familia viajó a Miami, donde su esposo se preparó para los exámenes que lo admitirían a su especialidad médica. Emma tomó clases de inglés y artes liberales. Y dio a luz a su segundo hijo.

Se transfirieron a Massachusetts, donde su esposo inició su especialidad en Cirugía. Emma se forzó a culminar sus estudios. No porque disfrutaba estudiar, sino porque se rehusaba a quedar como fracasada. Emma se recibió con un título en bioquímica con énfasis en la educación.

Nuevamente, se mudaron y esta vez a Puerto Rico. Emma estudió toxicología junto a patólogos forenses que hacían autopsias y disecciones. El día de su examen final, a los 24 años, dio a luz a su hijo menor. Un día después de haber sido dada de alta en el hospital, se presentó a hacer sus exámenes generales. Por primera vez en la historia de la universidad, hubo alguien que logró graduarse de un doctorado en toxicología clínica y farmacología. No sólo había enmendado su fracaso, se había superado.

La familia se trasladó a La Lima, Honduras, donde Emma trabajó como bibliotecaria. Cuando los directivos de Tropical Research de UB vieron sus capacidades, la promovieron al departamento de Análisis de Datos, y crearon el departamento de biométricas para Honduras, y las divisiones de Panamá, Costa Rica y Colombia, de la cual ella era jefa. Emma era reconocida y estaba orgullosa de ello.

Pero el matrimonio entró en crisis. Crisis que finalizó en divorcio. Un fracaso más.

Horrorizada por la soledad y el inevitable prospecto de la muerte, Emma se aferró a sus hijos y a su trabajo. Se jactó de ser atea y de tener amigos comunistas revolucionarios. Atendió charlas de ciencia y platicaba de astrología. Para distraerse comenzó a beber e iba de fiesta en fiesta. De escándalo en escándalo. Su vida iba en decadencia.

Emma renunció a su trabajo y estableció una farmacia. Comenzó una relación con un guapo agrónomo, Rigo, a quien conoció en sus días en el Research.

Se casaron. Y aunque la economía familiar no era muy buena, Emma estaba feliz de no estar sola. “¿Me querés?” decía Emma. Y Rigo sólo contestaba: “Si vos ya sabés”. Era apenas el 2do mes de matrimonio, y Emma se preguntaba si sería el último.

Alguien le preguntó: “Si vos te morís hoy, ¿sabés a dónde vas?” Emma le dio mil vueltas a la pregunta. Era una mujer de 33 años, que medía 165 cm pero pesaba 105 libras. Tomaba 8 pastillas a diario. Tenía una úlcera gastroesofágica causada por estrés. Bebía con frecuencia y a menudo, contemplaba el suicidio.

Emma se sentía sola. No tenía a quién acudir. Nadie entendía sus preguntas y sentimientos. Ni su psicólogo. Estaba defraudada por el hombre que más amaba. Agobiada por sus propios pensamientos. Ahogada en el fracaso. En un estado de ansiedad continua. Abrumada por el hecho de que era una excelente profesional sin saber para qué. Cansada de los ciclos de lucha, en los que sólo fallaba una y otra vez. Completamente ciega a la posibilidad de ser feliz. Una muerta en vida.

Emma necesitaba de algo que la encontrara en su profundo dolor. Alguien con tal poder que la sacara del lodo en el que estaba.

Una amiga la invitó a una conferencia. Cuando Emma llegó, para su sorpresa, eran señoras cantando coritos. Tuvo una sensación de tranquilidad. Una de ellas se paró ante todos y habló de un hombre que entendía sus preguntas y sentimientos. No defraudaba. Mostraba la posibilidad de ser feliz nuevamente. La sacaba de su dolor y angustia. Emma se dijo a sí: “yo necesito eso”. Se trataba de Dios.

Al parecer, este Dios llevaba más tiempo siendo Dios, que Emma siendo humana. Él entendía a Su creación, más de lo que la creación creía entenderse a sí. En ningún curso médico, había aprendido Emma de esta maravilla. Este Dios era un padre y un amigo. Aceptaba a todos los que lo querían seguir, aunque fuesen fracasados o divorciados. Y no se necesitaba un doctorado.

En ese momento, el estrés de 33 años cayó de sus hombros. Las capas que no la dejaban ver la vida claramente fueron nada ante tanta verdad. Se encontró a sí misma en esencia. Este Dios no era un poder superior que vivía en las nubes, era un ser tan cercano como su corazón. Ella le dijo: “Mira mi vida. No ha servido para mucho. Estoy herida y llena de dolor. Pero si tú puedes usarla para algo, te la entrego”.

Emma comenzó una relación con Dios. Entendió que su esposo estaba igual de quebrado que ella. Que su vida profesional era insignificante si ella estaba tan podrida por dentro. Que fracasar no es el fin del mundo.

En los siguientes años, su matrimonio fue restaurado y dio a luz a dos niñas. Recorrió Honduras y el mundo diciéndole a otros que en efecto, hay un Salvador cercano a cada uno de nosotros. Y se convirtió en una escritora para guiar a otros que como ella, buscaban a alguien.

En su corazón, Emma encontró la felicidad. La plenitud.

Y vos también podés.

Para abuela Emma.

Con amor, Hansi.